Les droits sont variables d’une seigneurie à l’autre suivant le rapport de force paysans/seigneur. Ce rapport a évolué du 11e au 18e siècle. Il est souvent difficile de distinguer la condition du serf de l’homme libre. Pour être précis, il faut examiner les seigneuries au cas par cas. Il ne faut pas confondre le régime seigneurial avec le régime féodo-vassalique, ce dernier concernant uniquement les nobles (1).

Déjà entamée dans le Feuillet Carniérois n° 174 (Un ancien droit de succession: la formorture), nous continuons à examiner la liste de différents droits seigneuriaux. Il y en avait une multitude et notre but n’est pas d’en dresser un répertoire exhaustif.

Une seigneurie procure à son propriétaire, outre le territoire, une juridiction et un domaine. Cela fournit au seigneur de nombreux droits sur les personnes, les biens et les revenus et des droits économiques.

Pendant tout le Moyen Age et l’Ancien Régime, les seigneurs ont souvent exagéré vis-à-vis de leurs sujets par les impositions et les obligations.

Voyons ces droits.

Les tailles

Ce sont des impôts directs, soit, les tailles directes réelles sur le revenu foncier, soit, des tailles personnelles prélevées sur les propriétaires d’une maison ou d’une terre. Les taux et le nombre de tailles étaient fixés par le seigneur.

Les cultivateurs payaient souvent en nature plutôt qu’en argent.

Les serfs aussi étaient « taillables » selon la volonté du seigneur et cette taille servile était souvent arbitraire. Elle sera limitée à partir du moment (11e-12e s.) où une charte-loi définira le pouvoir du seigneur.

Il existait aussi des tailles exceptionnelles, les aides perçues en certaines circonstances, par exemple, lorsqu’il s’agissait d’aider à payer la rançon du seigneur emprisonné, lorsque son fils aîné était armé chevalier ou lorsque sa fille se mariait…

Les corvées

Tous les habitants devaient céder au seigneur, gratuitement, leur journée de travail à son profit. C’est donc un droit payé en nature; ces travaux étaient essentiellement des travaux agricoles, des réparations ou l’entretien des clôtures, le ramassage de bois ou le voiturage mais aussi des travaux d’utilité générale ou de l’aide lors des mouvements militaires.

Ce droit était dû par les paysans à leur maître pour l’exploitation du domaine seigneurial. Pendant ces jours-là, les hommes, femmes et chevaux ne sont pas rémunérés et nourris par le seigneur. Ceux qui se dérobaient à la corvée étaient punis par une amende. Et enfin, parfois les corvées s’acquittaient en argent. Elles disparaîtront progressivement au fil du temps.

La dîme

En principe, c’est le droit du seigneur ou de l’Église de percevoir un dixième des revenus.

Cette dime était un véritable impôt levé surtout par l’Église sur les produits de la terre et perçue par le « décimateur », c’est-à-dire le curé de la localité ou le chef de l’abbaye dont la paroisse dépendait financièrement.

Il y avait la grosse dîme qui concernait les produits de la culture comme le froment, le seigle, l’avoine, la paille et les pois.

La menue dîme affectait le foin, les fruits, les poulets, les cochons de lait…

La dîme des novales s’appliquait aux terres nouvellement livrées à la culture.

Le curé recevait une partie de la grosse dime perçue par l’abbaye dont dépendait sa paroisse et aussi une partie de la menue dîme.

Les dîmes constituaient une part importante des revenus des églises et on comprend que les représentants des églises ont toujours âprement défendu leurs intérêts.

Est-il nécessaire de rappeler qu’à cette époque on est loin de voir les représentants des cultes payés par l’État.

Le droit de justice

De par son pouvoir de commandement, un seigneur a le droit de haute, moyenne et basse justice. Ce droit varie d’une seigneurie à l’autre. La plupart n’exercent que la basse justice. L’exercice de la haute justice est réservée seulement aux personnages très puissants.

La haute justice concerne les affaires criminelles amenant des peines corporelles pouvant aller jusqu’à la peine capitale.

La moyenne justice est en fait une simple police s’occupant essentiellement des affaires civiles et de la perception des amendes.

La basse justice est de juridiction foncière, par exemple, les impositions, cens ou redevances.

Le seigneur nomme les mayeurs et les échevins, greffiers et sergents et plus tard, les baillis (premier officier de justice et de police) qui appliquent les droits du seigneur. Ce droit sera limité au fil du temps et organisé par les chartes imposées aux seigneurs. Mais le seigneur possède aussi le droit d’amendes et de confiscations tels les droits de scel (sceau) ou de forfaiture (forfait).

Toute condamnation était accompagnée de dommages et intérêts envers la partie lésée et surtout surchargée par l’amende perçue au profit du seigneur. On pense ainsi que les droits de justice pesaient lourdement sur les manants déjà accablés par les tailles et les corvées.

Le droit de banalités

Il s’agit d’un droit payé au seigneur pour l’usage obligatoire d’un instrument ou d’un bâtiment lui appartenant.

C’est-à-dire que les manants étaient forcés d’utiliser le moulin banal, le four banal, la brasserie, le pressoir…sous peine de confiscation du grain et des chevaux dans le cas du moulin par exemple. On pouvait payer ce droit en nature ou en argent.

En compensation, le seigneur devait entretenir ses « huisines » et les chemins qui y conduisaient.

Les cens et les rentes

Le cens est une taxe perçue en argent, versée au seigneur par les propriétaires de terres et de prés. La rente désigne la redevance, due en nature, pour les courtils (petits jardins ou petites cours non pas clôturés par un mur mais par une haie).

Le droit de bourgeoisie

Après avoir résidé un certain temps dans une seigneurie ou bien avoir acquitté une taxe au seigneur, souvent payable à la Saint Rémi (fêté le 13 janvier au martyrologe romain), elle pouvait s’élever à quinze deniers dont douze allaient au seigneur et trois au mayeur. La redevance variait d’un endroit à l’autre.

Toute personne pouvait accéder à la qualité de bourgeois suite à une charte établie entre le seigneur et ses paysans. Les serfs ne pouvaient pas souvent accéder au statut de bourgeois qui conférait les privilèges contenus dans la charte.

Le bourgeois est de condition sociale variée. Il peut posséder des biens dans la localité, exerce une profession libérale ou vivre de ses rentes. II peut aussi être un simple paysan ou un ouvrier agricole. Généralement, il vit dans une ville qui a obtenu des privilèges.

La qualité de bourgeois est généralement héréditaire mais implique souvent le versement d’un droit. Elle donne certains privilèges comme l’exemption de taille ou des droits d’entrée des marchandises.

Les droits des serfs

Aux 10e et 11e siècles, les serfs représentaient une partie de la paysanne-rie, dans une proportion variable selon les seigneuries et les régions.

Ils n’étaient pas libres de leur personne puisque attachés à la seigneurie.

Ils font donc partie du patrimoine seigneurial et pouvaient donc être ven-dus, engagés, donnés ou partagés avec la terre sur laquelle ils vivaient. On pouvait donc hériter d’une terre avec les serfs. Beaucoup de paysans dits libres étaient aussi attachés à une terre.

Si un serf s’enfuit, le seigneur exerce son droit de poursuite qui l’autorise à le rechercher et à l’obliger, même par la force, à revenir dans la seigneurie.

La condition servile était personnelle et héréditaire de par la mère. Ainsi, si un enfant né d’une mère serve, était serf, même si son père était d’une classe différente.

Il arrivait que le seigneur affranchisse un serf, lui autorisant d’aller et venir, la suppression des tailles, des corvées et de la mainmorte. L’affranchissement est souvent le résultat d’un rapport de force entre les paysans et le seigneur qui est forcé d’accorder une charte-loi. Par ailleurs, le seigneur a souvent intérêt à libérer les paysans des contraintes qui pèsent sur eux.

Suite à un acte le sert pouvait devenir sainteur. Il est voué à servir une église ou une abbaye pour qui il effectue certaines prestations personnelles. Au départ, il peut, lui-même, par piété se prêter volontairement à cette condition. Par après, ce statut devient héréditaire.

Au fil du temps, avec le développement des échanges, la croissance des villes et les chartes accordées aux villages comme aux cités, le statut de serf a quasiment disparu.

Le droit de mainmorte

Au départ, lors du décès d’un serf et parfois d’un paysan, son seigneur hérite de ses meubles et de ses immeubles.

Ce droit va cependant évoluer.

Les descendants pourront conserver l’héritage, moyennant une taxe.

En Hainaut par exemple, la mainmorte se limitera aux biens meubles et pour les immeubles, les héritiers ou « hoirs » devaient payer une taxe com-pensatoire.

A partir du 13e siècle, ce droit sera appelé le « meilleur catel », par lequel le seigneur peut choisir une pièce de mobilier voire un vêtement (on a pu voir qu’un seigneur avait exigé la culotte de cuir d’un manant) ; il faut savoir que les biens reçus étaient souvent vendus aux enchères mais avec le temps, le seigneur préférera être payé en espèces.

En compensation de ce droit, le seigneur doit participer aux frais funéraires et rembourser les dettes légitimes du mort.

Le droit d’issue

La mainmorte souvent remplacée par le « meilleur catel » était perçue lors d’un décès mais aussi lors d’un changement de résidence et s’appelait alors droit d’issue ou droit d’entrée, selon.

Les droits d’aubaine et de bâtardise ou « droit d’estraier »

On a vu dans les droits de mainmorte, que les seigneurs « hauts justiciers » recueillaient les héritages de leurs sujets. C’était bien évidemment le cas lorsqu’un bâtard venait à décéder ainsi qu’un « aubain », c’est-à-dire un étranger à la seigneurie.

Le droit d’épave ou droit de « troef»

Le seigneur devient automatiquement propriétaire des bêtes errantes ainsi que des objets perdus ou abandonnés, dans les limites de son domaine.

Le droit de poursoin

Les manants d’une juridiction ou d’une paroisse devaient participer au « poursoing », c’est-à-dire aux dépenses entraînées par le séjour du comte, duc, prince…dont ils dépendaient dans le domaine qu’ils habitaient. Par exemple, lorsqu’il venait présider les plaids généraux.

A l’origine, c’était ainsi mais par la suite, ce droit fut prélevé avec ou sans séjour du maître.

Le Xe denier

Droit appliqué à toutes les transactions immobilières passées dans une seigneurie.

Droits de douzain et de sizain

En Hainaut, c’était une rente à payer à la Saint Rémi (13 janvier) au comte, par les hommes et les femmes du comté.

Droit d’ost et de chevauchie

C’est ce qu’on nommera plus tard, le service militaire ! En temps de guerre (et il y en avait beaucoup !), les vassaux devaient servir leur seigneur ou leur prince.

Le service actif allait se transformer en redevance pécuniaire.

Le droit de mariage ou de formariage

Appliqué à tous les membres de la seigneurie qui désiraient se marier, ce droit appelé « maritagium » à l’époque était ce qu’on appelait le « congiet du seigneur » et cela remémorait l’ancienne coutume mérovingienne selon laquelle personne ne pouvait se marier en dehors de la seigneurie afin d’empêcher le dépeuplement du domaine.

Quant au droit de formariage, on l’appliquait lorsqu’un manant voulait se marier en dehors de sa seigneurie ou avec quelqu’un d’une autre condition que la sienne. Il fallait demander l’autorisation.

Le droit de cuissage

Dit aussi droit de jambage, droit de première nuit, de prélibation, de mar-kette ou de culage.

Véritable mythe, cher à Voltaire et à Michelet, par lequel le seigneur avait le droit d’« user» de la nouvelle épouse de ses sujets ou de ses vassaux, avant leur mari, le soir des noces.

Il y a toute une controverse à ce sujet, suite à l’homonymie frappante avec la taxe parfois appelée « cullage » (venant de cullagium,collecte) qui obligeait un vassal qui se mariait à acquitter une redevance en espèces ou un don en nature comme une volaille par exemple. Le droit de cuissage n’aurait jamais existé et serait un mythe surtout vivace au 19e siècle.

Droit de faitage (ou festage)

Exigé vis-à-vis de celui qui voulait construire et posséder une maison. C’était parfois aussi un droit d’usage permanent de prendre du bois sur les terres du seigneur afin de réaliser la charpente ou le toit des maisons.

Droit de tonlieu

C’était un droit de péage dû sur les marchandises transportées par terre ou par eau et il était alors perçu aux ponts et aux bacs.

Il existait aussi le droit de hallage appliqué à l’exposition et la vente de différents produits sur les marchés, les foires et autres boutiques par des marchands étrangers.

Parmi les tonlieux on remarquait aussi les « vinages» ou « winages » qui concernaient les vins et les « estapleries » ou étalages de biens dans le domaine du seigneur.

Les produits des tonlieux pouvaient être répartis entre le comte, le duc ou le prince d’une part et d’autre part, l’abbaye décimatrice et le seigneur.

Le droit de terrage

Droit par lequel le seigneur profite de la production de ses terres, c’est-à-dire, des fruits et des légumes. Il prélève aussi sur la récolte des céréales (froment, avoine et seigle) et le terrage se calculait alors en gerbes. C’est une forme de cens en nature.

Le seigneur jouit aussi des richesses minérales de son domaine : il est seul à pouvoir exploiter la houille. Il donne cependant parfois l’autorisation dite « le congé» à celui qui désire réaliser l’exploitation de sa mine. En com-pensation, le seigneur perçoit une redevance en argent ou en charbon.

Droit de carrière

Taxe fixée par le seigneur sur tout ce qui s’extrait du sous-sol : pierres, marne, sable, argile etc…

Droit des poids et mesures

Cela rapportait beaucoup au seigneur car i fallait fréquemment vérifier les instruments. Les délits de falsification étaient sévèrement punis par d’importantes amendes.

Droits d’afforage et de cambage

L’afforage était un droit d’accise prélevé sur la vente au détail de la bière, du vin, de l’eau de vie…Le mot afforage signifie ouvrir un tonneau avec un foret.

Quant au cambage, c’est une taxe qui s’appliquait à chaque brassin produit dans les « cambes » ou brasseries de la seigneurie.

Droit de jalage

Il frappait les brasseurs pour la vente de bière.

Droit de bac

Perçu lors du passage d’une rivière. On disait aussi droit de travers.

Droit de rewardage

Taxe perçue sur la vente des porcs et des moutons.

Droit de pesage et annage

Taxe payée sur la vente des grains.

Droit de pêche et de chasse

Afin d’héberger et de nourrir la meute seigneuriale ainsi que de construire des gîtes dans les bois.

Droit de glandée ou panage

Le seigneur avait le droit de faire pâturer son bétail dans les bois et de faire nourrir ses porcs des glands.

Toutes ces taxes ne touchaient pas tous les paysans. Certaines étaient limitées à un seul endroit de passage (tonlieu et winage) d’autres étaient personnelles et très répandues; dîmes, corvées, meilleur catel, banalités, cens… À partir du 11e siècle, les paysans ont obtenu des libertés qui ont limité leurs obligations ou les ont fait disparaître, parfois moyennant une taxe. L’arbitraire seigneurial a donc disparu. Dans les villes, les derniers vestiges du régime seigneurial sont dérisoires et le commerce a pu se développer librement favorisant l’essor d’une nouvelle classe sociale, les bourgeois.

On ose à peine tirer une conclusion, suite à la lecture de tous ces droits…

Au Moyen Âge, on n’était libre de rien faire sans être soumis à l’une ou l’autre taxe.

A.M.Marré-Muls

Merci à Jean-Pierre Ducastelle qui a relu mais surtout très justement éclairci ou même amplifié notre texte. Nous avons aussi pris quelques aides ailleurs :

– Le Buxinien, trimestriel du Cercle d’Histoire de Boussoit

– Willy Guerlement, Anderlues au fil du temps, 3e tome, Anderlues, 1985.

L’apport de Gonzales Decamps.

José Decamps a commencé à interpréter les notes de son père, Gonzales. Mais il n’a jamais fini et seules des notes manuscrites subsistent, dont celles qui suivent, sur le sujet.

Le seigneur de Carnières, ainsi que nous l’avons vu, possédait presque tous les droits seigneuriaux habituels, même ceux de mortemain. Il semble qu’aucun de ces droits n’ait été aboli dans notre Village.

Pour être bourgeois de Carnières, c’est-à-dire pour jouir des prérogatives et droits communaux, il fallait payer au seigneur un certain droit dit « de bourgeoisie » qui, en 1602, était de quatre sous quatre deniers plus une obole en argent blanc. En cette qualité le mayeur et les échevins étaient francs bourgeois et exempts des vingtièmes. Nous avons pu constater aussi que parfois, la bourgeoisie, à Carnières était un statut réel qui découlait de la possession de certains héritages.

Les revenus communaux étaient presque nuls à tel point que l’échevinage se chargeait seul de la gestion il n’y avait pas de massard ou receveur. Quand une dépense s’imposait, soit contribution de guerre, soit travail d’utilité publique, la communauté était obligée de recourir aux tailles capitales; elle devait pour cela s’adresser au Grand baillage. De là, des embarras et des retards fâcheux qui inquiétaient souvent les bourgeois de la localité.

La communauté possédait bien une grande étendue de terrains dans le village mais elle était soumise au profit du seigneur, au droit de vaine pâture et de pacage.

Les anciens seigneurs de Carnières avaient accordé ce droit aux habitants à condition de payer à la recette seigneuriale « la rétribution annuelle de trois patars et demi (environ vingt et un centimes en 1920) pour chaque bête chevaline ou à cornes qui pâturerait sur les trieux ou sur les warechaix d’Ayremont et de trois patars sur le trieu de Collarmont. »

Il existait d’autres trieux, ceux du Pairois et de Waressaix mais dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, ils furent livrés à la culture.

Le droit de pâturage existait sur toute l’étendue du village, à quelque juridiction qu’elle qu’elle appartint et aussi bien pour les manants de Collar-mont que ceux d’Ayremont.

Dès la fin du dix-septième siècle, les titres de cette concession avaient été perdus.

Dans le cours du dix-huitième siècle, des difficultés s’élevèrent entre les habitants et le seigneur sur la portée de cette concession; les premiers prétendant que « par là le seigneur avait abandonné à la communauté la propriété des trieux énumérés ci-dessus, à charge d’une redevance »; le second alléguant que « ses prédécesseurs n’avaient voulu en cela rien amoindrir de leurs droits, qu’il n’y avait eu l’espèce qu’un bail à longue durée.»

Le conseiller Boële, seigneur de Carnières, voulant profiter de l’immense étendue de terrain perdue pour l’agriculture, fit en 1716, planter sur les trieux, neuf cents arbres. La chose révolta les habitants ; en plein jour, ils se rendirent sur les trieux et détruisirent les plantations.

Pendant que l’office informait pour reconnaître les auteurs de cette destruction, le maire, les échevins et les habitants de Carnières adressèrent une requête au Conseil souverain du Hainaut, concluant à ce qu’il fut déclaré « que la dame du dit lieu, veuve du dit conseiller, n’avait pas droit de faire planter sur les trieux, communs et waressaix, ensemble de la condamner à leur laisser le profit des bois y croissant et aussi de leur permettre d’y faire paître cochons, ce que la dame voulait empêcher ;»

Par arrêt du 20 mars 1719 il fut déclaré que le seigneur n’avait pas le droit de planter sur les trieux d’Ayremont et de Collarmont et que les manants pouvaient y faire pâturer leurs cochons en la manière accoutumée.

Par un autre arrêt du 29 novembre de la même année, il fut aussi déclaré « que les manants n’avaient pas le droit de profiter des arbres croissant sur les trieux, chemins, communs et waressaix du village de Carnières, qu’ils pouvaient néanmoins continuer à jouir des broussailles croissant sur les trieux d’Ayremont et de Collarmont et des arbres plantés sur les héritages aboutissant aux trieux devant dits. »

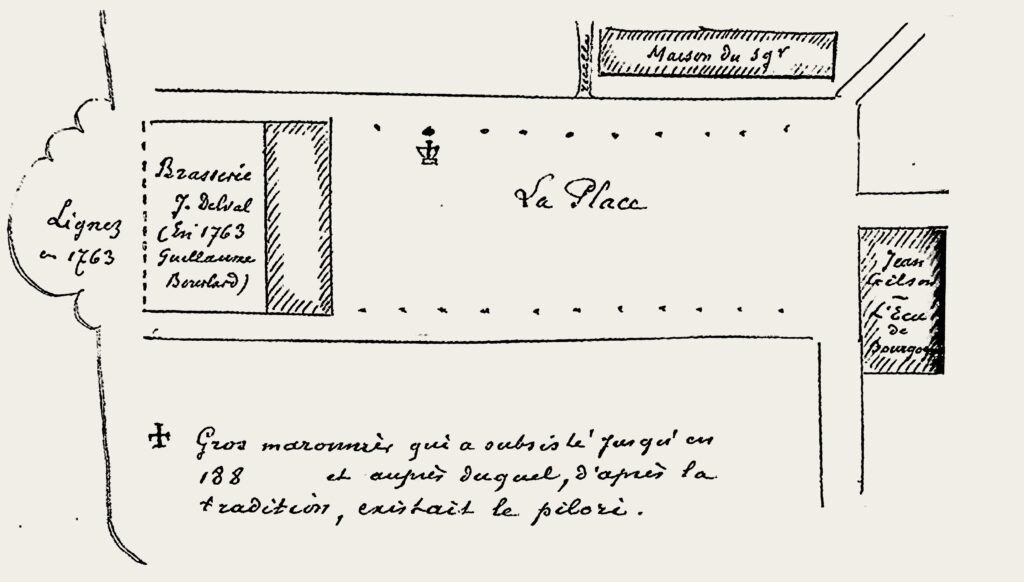

Ces arrêts qui pouvaient être invoqués par les deux parties ne firent pas cesser les difficultés. Le marquis de Chasteler, en décembre 1719, se fondant sur leurs dispositions se préparait à planter des arbres sur la place du lieu; de plus, il avait fait marquer tous les tilleuls et autres arbres plantés devant la maison des particuliers pour les vendre et les faire abattre. La communauté réclama et par requête du 19 de ce même mois, elle conjura la Cour Souveraine d’y mettre obstacle et de spécifier la teneur des arrêts de 1719.

Le 8 février 1720, une transaction intervint entre le seigneur et les habitants; elle stipulait que le premier aurait le droit perpétuel de planter quatre cent cinquante arbres sur les waressaix du Pairois, de placer sur la Place du village deux lignes d’arbres espacés de vingt quatre pieds de distance moyennant quoi les habitants d’Ayremont et de Collarmont pouvaient profiter de tous les arbres plantés proches de bâtiments de leurs maisons jusqu’à la distance de cinquante pieds des dits bâtiments et d’en replanter quatre ou plus quand ces arbres seraient abattus ou détruits. Ces concessions étaient faites sans préjudice des droits de pâturage des habitants sur le Pairois et partout ailleurs où ils sont accoutumés de tirer des waressaix l’argile, les pierres, marne et sables dont ils auraient besoin.

Soumise à l’homologation du Conseil Souverain, celui-ci, trouva qu’elle lésait les droits de la communauté déjà obérée et accablée par ses dettes. Pour protéger ses droits, elle nomma, le 19 septembre 1720, l’avocat Los-son curateur de la terre de Carnières. Sous l’inspiration de celui-ci, le seigneur de Chasteler consentit à ajouter à la transaction devant dite le droit pour les manants de planter deux cents saules sur les waressaix et pour chacun, en particulier, de tirer deux charrées de terre houille, sur tous hér-itages, pour sa consommation.

Cette transaction fit cesser un moment les difficultés mais ne parvint pas à remplir la caisse communale toujours vide et obérée. Les Carniériens, disait le seigneur, ne sont mus que par cinq ou six perturbateurs qui ne cherchaient que les occasions de lui causer du déplaisir. Ils ne cherchaient pourtant qu’à se créer des ressources. Ils eurent aussi l’idée d’utiliser et de faire cultiver les waressaix. Des décrets du Gouverneur général des Pays-Bas, en date du 16 février et du 9 mai 1757 avaient enjoint aux « comminants » d’exposer à louage pour la culture les communs, marais, bruyères et wares-saix de la province du Hainaut et de n’en réserver qu’un tiers pour les besoins du pâturage. Obéissant volontiers à cet édit, l’échevinage de Car-nières afferma l’année même la majeure partie des waressaix, par portions, et pour le terme de quarante-cinq ans. Il se créait ainsi un revenu de six cent vingt et une livres, somme considérable si on la compare aux ressources antérieures qui étaient, comme nous l’avons dit, nulles ou presque.

Cette mesure remit tout en question. Par requête du 13 avril 1758 le marquis de Chasteler s’adressant à la commission instituée pour connaître les difficultés concernant les défrichements de la province, se prétendit propriétaire des waressaix et lésé par le défrichement dans les recettes qu’il percevait pour le droit des pâturages. Il demandait, aussi à ce titre, la jouissance du tiers du revenu des fermages en même temps que la jouissance des arbres plantés ou à planter sur les waressaix. Les avis des commissaires s’étant partagés, il recourut à Sa Majesté à Bruxelles qui lui accorda le pouvoir de décider de la contestation mais seulement au sujet d’une partie des trieux. Le seigneur résolut ainsi d’obtenir un cinquième des produits de fermage de cette partie de Carnières.

Grâce à cette mesure, le village parvint à se faire un petit revenu en même temps qu’à se donner de la valeur à des terrains qui, auparavant, n’étaient de presque aucune utilité. C’est alors que fut créé un office de massarderie ou de recette communale.

José Decamps

1 Selon Jean-Pierre DUCASTELLE.