Brel, au son du « canon »

On sait que Jacques Brel était en délicatesse avec les flamands, à cause de sa chanson « Les Flamandes », un peu, et après « Les Flamingants », beaucoup.

Pourtant, il a sa place, dans le « Canon flamand », pour sa chanson, « Le Plat Pays », au nom de la culture francophone en Flandre, et pour son évocation « de la mer du Nord, de l’Escaut et du ciel gris et humide dans sa chanson « Le plat pays », un des plus beaux hommages jamais dédiés aux paysages des Flandres ». L’occasion, pour cet outil de la conscience de soi flamande d’évoquer, sans détour, ces «Flamands qui parlent français» comme il se décrivait, même s’il était bruxellois. Jacques Brel s’inscrivait ainsi dans une longue tradition d’artistes francophones s’appropriant ou assumant une part de l’identité flamande comme d’autres, incontestablement flamands, ont choisi le français pour s’exprimer – ce qui atteste finalement d’un croisement rassurant des cultures. On devrait y penser davantage.

Toujours est-il qu’il se trouve donc être l’une des soixante fenêtres que le « Canon » ouvre sur l’identité régionale flamande.

Le Plat Pays aux accents vaudois

La chanson paraît en 1962, chez Barclay, sur le 33 tours « les bourgeois ». Elle devient iconique. De Brel et de son talent. De la Belgique. Gilles Verlant raconte: il vient en effet de quitter Philips, avec qui il avait signé huit ans plus tôt; pour un « contrat fracassant » chez Eddie Barclay: meilleures conditions financières, meilleurs studios de Paris. Brel est aussi séduit par le personnage, charmeur et flamboyant, comme l’avait été Ferré, un an plus tôt. À Miche, sa femme, il a confié la gestion de ses éditions musicales. La raison sociale? ils choisissent Pouchenel (« Polichinelle », en bruxellois).

Quelques mois plus tard, Brel enregistre la version néerlandophone, réalisée par Ernst van Altena. C’est ce dernier qui l’aide à prononcer les mots néerlandais.

Mais sait-on assez que cette chanson a été inspirée par le poème du Suisse Jean Villard, qui décrit, dans La Vénoge, le parcours d’une rivière à travers le canton de Vaud.

Voyez au passage le curieux et admirable paradoxe de cette chanson, consacrée au Plat Pays, trouvant sa source dans une évocation d’un coin de pays qui compte les plus hauts sommets d’Europe…

Son ami et médecin, Paul-Robert Thomas, rapporte cette confidence de Brel : « J’ai toujours été fasciné par un poète suisse qui préférait les lacs et les rivières à la mer. Au cours d’une de nos rencontres, cet homme m’a lu un texte sur un ruisseau qui traversait sa prairie. Ému par cette tendresse territoriale, j’ai eu ce soir-là l’idée d’écrire une chanson sur mon pays ». Ils s’étaient rencontré dans le cabaret – « Chez Gilles » – que le Vaudois avait ouvert, le 20 mai 1949 à Paris, au 5 rue de l’Opéra, un cabaret rive gauche sur la rive droite où Brel s’est produit.

La chanson est construite en quatre couplets, dont chacun correspond à un point cardinal, d’où vient le vent : « le vent a une importance formidable. J’ai un rêve insensé que je fais depuis que je suis tout petit. Il y a ce qu’on appelle des tours à feu par ici qui ressemblent finalement aux tours de cathédrale. J’ai toujours rêvé de pouvoir mettre des voiles là-dessus. Et que tout ce pays se mette en route, ça serait formidable. Ça serait un pays avec deux cents mâts, trois cents mâts. Un bateau formidable. On ira en Amérique voir comment c’est. La Flandre c’est un peu une île« , dira-t-il.

Avec la mer du Nord

Pour dernier terrain vague

Et des vagues de dunes

Pour arrêter les vagues

Et de vagues rochers

Que les marées dépassent

Et qui ont à jamais le cœur

À marée basse

Avec infiniment de brumes à venir

Avec le vent de l’est

Écoutez-le tenir

Le plat pays

Qui est le mien

Marieke

Le « Plat Pays » est une expression qui apparaît la première fois dans Marieke, une chanson où Brel mêle le néerlandais et le français et où le « plat pays » se dit déjà « platte land », qui est aussi synonyme de campagne, « ma campagne » . Et qui, aujourd’hui, paraît désigner, au-delà de la mer du Nord, du Westhoek et de l’arrière-pays côtier, le pays dans son entier, oubliant au passage le Massif ardennais et le signal de Botrange, sur le plateau des Hautes Fagnes, le point culminant de la Belgique depuis 1919, à 694 mètres.

Zonder liefde warme liefde

Lijdt het licht het donk’re licht

En schuurt het zand over mijn land

Mijn platte land mijn Vlaanderland

Sans amour, amour chaleureux

La lumière souffre-t-elle de la lumière sombre

Et parcourt le sable sur ma terre

Ma campagne, ma Flandre

Mon père disait

Brel consacrera encore une autre chanson au Plat Pays, comme une repasse non moins talentueuse : « Mon Père disait… », de 1967.

Mon Père Disait

Mon père disait

C’est le vent du nord

Qui fait craquer les digues

À Scheveningen

À Scheveningen, petit

Tellement fort

Qu’on ne sait plus qui navigue

La mer du nord

Ou bien les digues

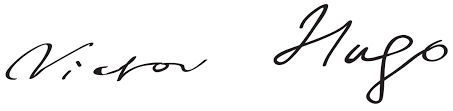

Brel. Turner et Hugo.

Alors, cette tendresse territoriale impressionniste embarque vers d’autres ressentis, étonnamment semblables. Comment ne pas rapprocher ces images où tout se confond – la mer, le ciel, le sable – des aquarelles de William Turner, ou des impressions romantiques de Victor Hugo?

« Les tableaux de Turner ne représentent pas tant les objets de la nature que l’atmosphère à travers laquelle on les voit…» écrivait le critique d’art et peintre William Hazlitt en 1814.

De son côté, c’est en août 1837, Victor Hugo traverse les Flandres et découvre la Mer du Nord, une autre mer, différente de celles qu’il connaît, et les dunes, pour la première fois. Il parle de ses escapades dans une quinzaine de lettres, à sa femme et à ses enfants et fixe ce qu’il voit dans des croquis qui lui sont si personnels.

Il est à Ostende. Et il écrit :

Je suis charmé d’avoir vu les dunes. […]

La mer ici n’est plus furieuse, elle est triste. C’est une autre espèce de grandeur. Le soir, les dunes font à l’horizon une silhouette tourmentée et pourtant sévère. C’est, à côté des vagues éternellement remuées, une barrière éternelle de vagues immobiles: c’est en se promenant sur les dunes qu’on sent bien l’harmonie profonde qui lie jusque dans la forme la terre à l’océan; l’océan est une plaine, en effet, et la terre est une mer. Les collines et les vallons ondulent comme des vagues, et les chaines de montagnes sont des tempêtes pétrifiées.

Plus tard…

Plus tard, alors que la Première Guerre est là, Emile Verhaeren, poète flamand qui a choisi le français comme langue d’expression, écrira, patriote:

Ce n’est qu’un bout de sol dans l’infini du monde,

le Nord

y déchaîne le vent qui mord.

Ce n’est qu’un peu de terre, avec la mer au bord

et le déroulement de la dune infinie.

Alors, romantique, Brel – impressionniste ? Flamand, Belge, voire patriote, comme Verhaeren?

Il y a là un faisceau de regards voisins, sur le même paysage, dans un même embrassement attendri, qui se moque des adjectifs.

Et il reste, sans romantisme suranné ni nationalisme exalté, mais sans fausse honte ni sotte gêne, là où nous sommes, à nous laisser « émouvoir par cette tendresse territoriale »… parce que nous avons tous, quelque part, « un ruisseau qui traversait la prairie » parce que nous avons tous, quelque part, « un ruisseau qui traversait la prairie », un « plat pays » qui est le nôtre, un océan qui est une plaine et la terre est une mer, « un bout de sol dans l’infini du monde »...

Bernard Chateau,